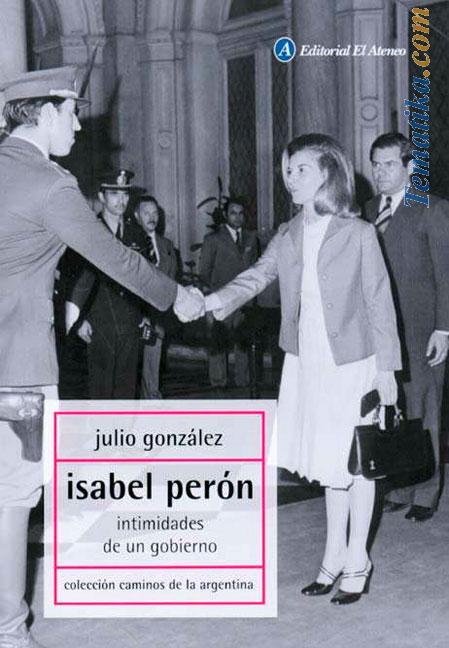

Aca van unos comentarios sobre el proximo libro que espero leer 🙂

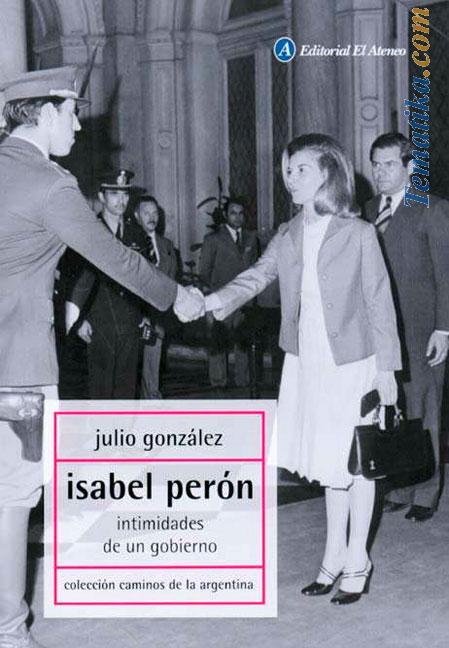

Julio González es un testigo histórico privilegiado: fue secretario técnico de la Presidencia durante el gobierno constitucional argentino entre 1973 y 1976, secretario privado y hombre de mayor confianza de la presidenta Isabel Perón tras la salida de López Rega del país, y el único civil que viajó con ella en el helicóptero cuando la ?raptaron? el 24 de marzo de 1976. Luego de esa fecha, González permaneció siete años en cautiverio, durante los cuales escribió estas memorias que analizan prácticamente todo el último mandato de Perón y de su viuda, desde 1973.

Con una visión personal, el relato desnuda el microclima del peronismo de principios de los setenta, no desde la militancia, sino desde el interior del gobierno. Entre otras cosas, se dan a conocer documentos de incuestionable importancia, se relatan pormenores ignorados de los actos gubernamentales y de las negociaciones de las personas más allegadas al poder, y se descubren perfiles inexplorados de figuras vinculadas al destino del país. Hay internas palaciegas y contexto doméstico, además de imperdibles relatos de su convivencia durante el cautiverio con los otros detenidos (Carlos Menem, entre ellos).

Un libro para entender con mayor claridad cómo se llegó al derrocamiento del último gobierno democrático antes de la atroz dictadura militar.

Aca va una nota de Clarin sobre el mismo Diario del 26 de Agosto de 2007

EL ULTIMO DIA DE ISABEL PERON EN EL PODER

Lealtades, mentiras y traiciones 24 horas antes del golpe militar

Las memorias de Julio González, ex secretario técnico de la Presidencia, revelan la intimidad de un gobierno que hasta último momento no creyó en su caída. En Aeroparque, el golpe pudo desatar una tragedia.

En la Argentina se conoce poco sobre la intimidad de los gobiernos. Presidentes y funcionarios hurtan los archivos y se los llevan a casa, aun cuando, para hacerlo, tengan que volver a la Rosada ya renunciados o barridos del poder.

Julio González eligió el camino inverso. Tenía 37 años cuando fue funcionario del peronismo de 1973 a 1976. Sobre el final del gobierno de María Estela Martínez de Perón fue su secretario técnico. Luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976 pasó más de dos años preso en el penal de Magdalena, donde delineó sus memorias en un libro, «Isabel Perón – Intimidades de un gobierno» que publica «El Ateneo». Clarín ha elegido como anticipo el último capítulo que narra las últimas 24 horas de la viuda de Perón como presidenta.

«Los rumores de un golpe de Estado se habían multiplicado, pero habían arreciado tantas otras voces que por eso mismo no lo creíamos. (…) Las informaciones provenientes de los ministros del Interior y de Defensa y sus enfáticas seguridades en cuanto a que las Fuerzas Armadas no derribarían el gobierno constitucional nos habían inoculado una confianza que la artillería de versiones no pudo alterar. En este aspecto la capacidad psicológica de las Fuerzas Armadas fue arrolladora y nuestra ingenuidad ilimitada».

«Ya en la Casa de Gobierno, la jornada del 23 de marzo fue normal. (…) El jefe de la Casa Militar capitán de Navío José María Fernández procedió con naturalidad rutinaria (…) La Presidenta almorzó con Lorenzo Miguel, Rogelio Papagno y con el ministro de Trabajo, Miguel Unamuno. (…) A medida que se acercaba la noche, las versiones eran cada vez más cuantiosas y alarmantes. (…) Isabel permanecía inmutable en su despacho. Como sostenía que todo debía canalizarse por el Ministerio de defensa, me pidió que continuara en comunicación con el doctor Deheza. Pero mis llamadas al ministro resultaban infructuosas. Desde hacía varias horas se hallaba reunido a solas con los tres comandantes generales (…)»

«Cuando ya eran las 22 recibí el llamado del doctor Deheza: -Recién termino de hablar con los comandantes generales, doctor, voy a la Casa de Gobierno para informar a la Presidenta- dijo con perceptible preocupación en la voz. (…) El doctor Deheza comenzó su exposición. Estaba lívido y evidentemente agotado por la agobiante jornada. Dijo que los comandantes generales estaban disgustados con la acción de gobierno, con la situación del país y con el desenvolvimiento de la guerrilla (…) -Mañana a las diez tengo una reunión con los comandantes y vamos a continuar nuestras conversaciones. Luego ellos van a venir conmigo a informar a la señora Presidente- (…) El ministro de Defensa afirmaba que el golpe no se produciría y así lo interpretaban todos los presentes. (…) El único ministro que puso reparos a la afirmación de Deheza fue el doctor Augusto P. Saffores (de Justicia. N de la R) -Qué pasa, dijo Saffores, si los comandantes no cumplen con su palabra? -Yo no puedo responderle -repuso Deheza- porque de un lado hay un ejército con todo un armamento y del otro estoy yo solo con un palo. Así que sólo nos queda confiar en ellos (…)»

En un momento de esa tensa charla se reflotó la idea de «bordaberrizar» el gobierno, una salida al estilo de Uruguay, que presidía Juan María Bordaberry y que consistía en clausurar el Congreso y regir el país con el cogobierno de las Fuerzas Armadas. Deheza dijo que había hablado de eso con el jefe de la Armada, almirante Emilio Massera que le dijo que ya había hecho la propuesta a la Presidente a través del ministro de Bienestar Social, Aníbal Demarco, pero que no había tenido respuesta.

«Isabel se dirigió al clownesco ministro, que al asumir el cargo había dicho que defendería la investidura presidencial «como un león africano sin domar» y le requirió una explicación. -Sí, es cierto, respondió Demarco enrojecido, El almirante me propuso eso pero yo consideré que no era de importancia comunicárselo a la señora Presidenta- La mirada de Isabel se enterró en el displicente e irresponsable Demarco, pero no dijo nada.

Más adelante, González revela la historia íntima del vuelo que debió llevar a la Presidenta a Olivos, pero que aterrizó en Aeroparque donde quedó presa.

«El helicóptero levantó vuelo. Faltaban pocos minutos para la primera hora del día 24. (…) Aproximadamente después de dos minutos de vuelo dio la impresión de que uno de los motores se había detenido y que la máquina perdía altura. El jefe de la Custodia miró por la pequeña ventanilla. (Se refiere al suboficial mayor de la Policía Rafael Luisi, un tirador experto. N. de la R.) -Estamos yendo hacia el río. Nos están desviando de la ruta- dijo asombrado. El edecán naval permanecía inmutable. Isabel y yo cruzamos nuestras miradas. El jefe de la custodia desenfundó su arma. -Nos están llevando a otro lado- volvió a gritar. El edecán tomó un tubo telefónico y se comunicó con los pilotos. -Señora, hay un desperfecto y debemos aterrizar en Aeroparque- Isabel indicó a Luisi que se sentara. Volviendo su mirada hacia mí se acercó y me dijo: -No se preocupe, doctor. Es pura acción psicológica (…)»

Un vicecomodoro que no se identificó se acercó y abriendo la puerta dijo: -Buenas noches señora. Baje por favor. El jefe de la custodia, puesto de pie y sin descender se dirigió a la Presidenta: -No baje, señora. Es una trampa. -Por favor, baje señora -insistió cortésmente el jefe de Aeronáutica. -No baje, Excelencia -le dije a la Presidenta, y dirigiéndome al vicecomodoro alcé un poco el tono: -Que venga el jefe de la base y que los automóviles que nos van a llevar a Olivos se acerquen enseguida al helicóptero. El vicecomodoro se retiró y, al cabo de unos instantes, volvió acompañado por un comodoro que se identificó por su apellido Grosetto y como jefe de la Base Aérea -Es necesario que baje señora presidente porque el helicóptero corre peligro de incendio.

«El señor Luisi miró hacia el exterior: -¿Qué hacen esos soldados detrás de los árboles?- inquirió en voz alta. No tuvo respuesta. (…) Entonces Isabel se puso resueltamente de pie y tomándome del brazo izquierdo me dijo de nuevo: -Bajemos, doctor, es pura acción psicológica. Primero descendió el jefe de la custodia, Luisi, luego la Presidenta, en tercer lugar yo, detrás de mí el edecán naval y, finalmente, el oficial de la Policía Federal Mariano Troncoso. El jefe de la base, con todo respeto, nos invitó a esperar en su despacho la llegada de los automóviles en que debíamos continuar el viaje. La pista estaba totalmente a oscuras. A la derecha de la Presidenta caminaba el jefe de la base y a su izquierda, en ese orden, yo y el edecán naval. (…) Al llegar a la puerta del despacho del jefe de la base, este abrió la puerta para que ingresase Isabel. Me dio un pequeño empellón: -Lo siento, doctor- me dijo haciéndome a un lado. El secuestro de la Presidenta de la Nación se había consumado.».

«Inmediatamente apareció un pelotón de soldados portando fusiles ametralladora. El señor Luisi y el oficial Troncoso fueron colocados de espaldas a la pared y desarmados (…) Un avión hizo su aparición en la pista junto a las dependencias de la base. El capitán Diamante reapareció. Le dije que, si la Presidenta iba a ser trasladada, su deber y el mío era acompañarla hasta el lugar de destino. Me contestó que iba a consultar con un general, un almirante y un brigadier que en representación de las Fuerzas Armadas se hallaban conversando con Isabel (En ese momento con la ex Presidente conversaban el general José Villarreal, el brigadier Basilio Lami Dozo y el vicealmirante Pedro Antonio Santamaría, N. de la R) Volvió a los pocos segundos con respuesta negativa. (…) Transcurrió media hora larga. Al cabo de ella, un oficial de la Fuerza Aérea nos hizo pasar a una oficina donde estaba el principal Troncoso. Nos sirvieron café. Una hora después llegó un teniente coronel. -¿Usted es el doctor Julio González?, me preguntó. Respondí afirmativamente. -Sígame por favor.»

«Subimos a un automóvil. El teniente coronel se ubicó en el asiento delantero y yo viajé atrás con un policía a cada lado. -Debo entregarlo a la Armada, me dijo.»

González fue a parar al buque «Bahía Aguirre», convertido en prisión. Mientras subía la planchada recordó un fragmento de «Cartas a un joven rosista», de Elías Giménez Vega. «‘De cuando en cuando una elección plebiscitada, un golpe de Estado, una revolución sangrienta… Al cabo de pocos días constatamos con estupor que todo sigue igual’ Pero esta vez, no todo quedaría como siempre. El retorno al sistema más salvaje y cruel se conjugaba con dos palabras muy precisas: genocidio y devastación.»

López Rega avisa, Vignes fracasa

Aún en su exilio obligado, el todopoderoso José López Rega contaba con buena información. González revela en su libro que «El Brujo» le avisó de la inminencia del golpe militar y le confió que la única manera de evitarlo era hablar con el embajador Guillermo de la Plaza. «Pero Isabel desestimó el consejo. Abandonada esos días por las jerarquías eclesiásticas, la Presidenta me pidió que me pusiese en contacto personalmente con Vignes (Alberto Vignes fue canciller de ese gobierno N. de la R.) a quien identificábamos con el vocablo francés l’ancien. -Comuníquese con Vignes doctor, que es masón y tiene contacto con la masonería. Si algún golpe de Estado se está gestando, l’ancien va a poder detenerlo.»

Era casi una insensatez. Vignes tenía excelentes relaciones con los generales Jorge Videla, Roberto Viola y Carlos Suárez Mason, aunque no podía decir lo mismo de Massera. Y se comprometió a hablar nada menos que con Suárez Mason y aseguró que frenaría cualquier tentativa de rebelión.

González recuerda que a las siete de la tarde del 23 de marzo, cinco horas antes del golpe, «Me llamó por teléfono el ex canciller Juan Vicente Vignes (sic) y me dijo: -El encargo ya fue cumplido. Dígaselo a la señora Presidenta. Pero no hay garantías porque es demasiado tarde.»

«Yo fui testigo»

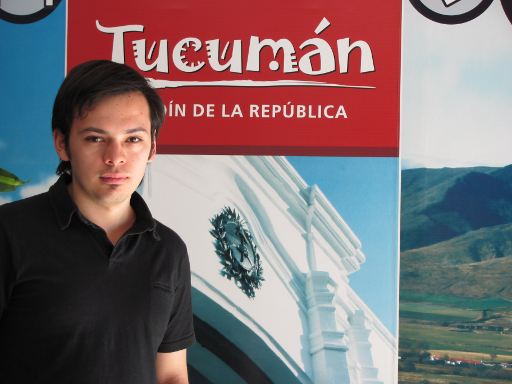

Julio González Ex secretario técnico de la Presidencia

Escribí este libro para dejar testimonio de mi paso por el Gobierno y porque fui testigo de hechos históricos. En la Argentina, nadie que haya pasado por un gobierno, ni presidente, ni ministro, ni secretario de Estado dejó escrito su accionar. Es una grave falencia y por eso, creo, es que no tenemos prognosis de futuro.

El Gobierno que caducó el 24 de marzo de 1976 era un gobierno nacional empeñado en sostener los postulados del peronismo de 1946. Todos los gobiernos que le siguieron, estuvieron condicionados por las grandes corporaciones. Mi tarea, junto a la Presidenta, fue la de evitar que se terminara con la Argentina industrial, tecnológica y científica que el general Perón había diseñado. Todo fue reemplazado por las entidades financieras de Martínez de Hoz.

De la última noche de aquel Gobierno en el poder, recuerdo la enorme hipocresía y cinismo de las Fuerzas Armadas y el accionar muy cuestionable de algunos funcionarios, en especial el ministro del Interior y el de Defensa, que aseguraron que no iba a haber golpe de Estado.

El ministro del Interior, doctor Ares, cenaba con el Jefe de Policía, general Harguindeguy, que fue su sucesor. Y juró que no habría golpe. Y el ministro de Defensa, doctor Deheza dijo que al día siguiente, a las diez, volvería a conversar con los comandantes.

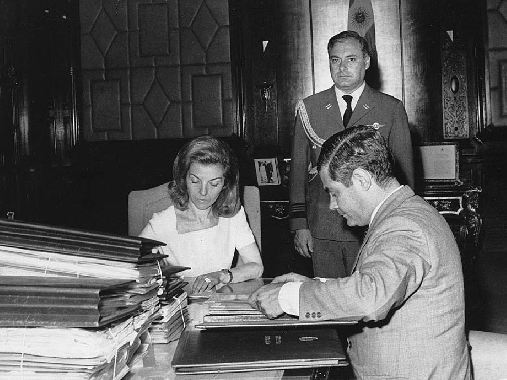

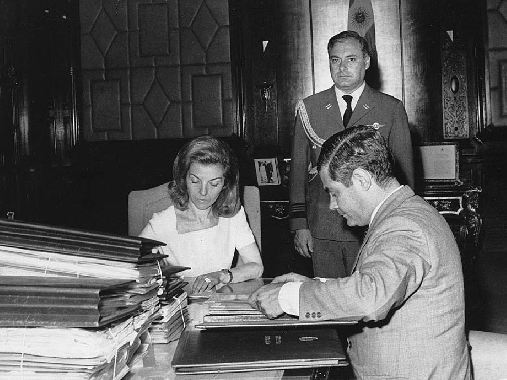

‘Isabelita’ y González, en Olivos, en diciembre de 1974

La Nacion Domingo 29 de julio de 2007

Entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla

En Isabel Perón, intimidades de un gobierno (El Ateneo), Julio González, ex secretario privado de «Isabelita», reconstruye el microclima del peronismo a principios de los años 70 y analiza la gestión de la ex presidenta. Aquí, un fragmento de la obra

Isabel conocía perfectamente que el gobierno no tenía poder militar. El equilibrio entre el gobierno constitucional y las Fuerzas Armadas desapareció por completo con los relevos sucesivos de los tenientes generales Anaya y Numa Laplane y del brigadier general Fautario. La lectura del libro de Lanusse nos ilustra sobre los objetivos de las elecciones del 11 de marzo de 1973: evitar que Perón muriese en el exilio bendiciendo a la guerrilla y dotar al país de un gobierno civil condicionado que impidiese el desgaste de la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas que continuaría ejerciendo, antes como ahora, el Poder Supremo de la Nación. Para sortear esta valla asfixiante de la acción de gobierno y que reducía a este a una misérrima función administrativa era menester una fuerza compensatoria. «El general y López Rega -me comentó la Presidenta- pensaron que esa fuerza tendría que ser la policía». Aunque a militares y guerrilleros este remedio les asuste, no estaba exento de lógica. La proliferación de la guerrilla y la ausencia de poder militar para enfrentarla dejaba al gobierno a merced de los guerrilleros y daba motivo a las Fuerzas Armadas para acusar al gobierno de débil e indiferente frente al terrorismo y predicar su derrocamiento como solución. Por ende, una fuerza policial jerarquizada, cuantiosa y leal era el único medio del que disponía el gobierno para ejercer la autoridad y neutralizar de esa manera la rebelión militar y la subversión paramilitar. Para este fin, durante la gestión de Rocamora se creó la Secretaría de Seguridad Interior. La iniciativa provocó una estampida de resistencia y repudio tanto en las Fuerzas Armadas como en los grupos guerrilleros. Las primeras no podían aceptar un gobierno civil resguardado por un sistema policial que emergiese dentro de la estructura del Estado como un nuevo poder con características más ágiles en su movilización y más eficaz que las mismas Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva. La práctica de la policía en los procedimientos contrastaba con la estática de los efectivos militares, navales y aeronáuticos, cuya movilización ha estado siempre referida a maniobras de ensayo para guerra convencional y clásica, a desfiles al son de acordes musicales y otros desfiles no tan musicales, como lo fueron los ininterrumpidos golpes de Estado que triunfantes o abortados se sucedieron desde 1930. A todo esto se sumaría un efecto que no pasaba inadvertido para los sectores clásicos de las Fuerzas Armadas: si la lucha antisubversiva era dirigida, realizada y ejecutada triunfalmente por las fuerzas policiales, los lauros por el restablecimiento del orden del Estado corresponderían a esta nueva fuerza y al gobierno civil del que dependía y con el cual además, por razones formativas o sociales, las fuerzas policiales tenían mayor mancomunidad que con las Fuerzas Armadas, las que, elitistas al fin, siempre consideraron deshonrosa toda vinculación con la policía.

La guerrilla, por su parte, tenía mucho más que perder con una investigación y la acción policial que con una represión militar. Esto último permitiría a los guerrilleros asumir el rol de beligerantes, es decir, ser considerados como un ejército en operaciones a la par del ejército regular de la Nación. Hasta podrían quizá lograr el reconocimiento de parte beligerante por algún organismo internacional, o bien declarar «zona liberada» una porción geográfica en que asentasen dominio y de esta manera internacionalizar su actuación con la asistencia de observadores de la Cruz Roja Internacional o de las Naciones Unidas. Pero tengo la convicción de que el terror letal de los subversivos a las actuaciones policiales residía en la posibilidad de una investigación profunda de sus verdaderos objetivos y móviles, de sus fuertes recursos y de su apoyo interno y extranjero.

Invariablemente los jefes de las Fuerzas Armadas sostuvieron que el fin último de la subversión era la conquista del poder del Estado. Muchos elementos hacen opinable este juicio. Sin duda que si el fin de la guerrilla hubiera sido la toma del poder, como erróneamente se repitió, los diversos grupos guerrilleros hubiesen difundido un programa revolucionario y un plan de acción de gobierno para adquirir consenso y adeptos en la opinión pública. Pero nada de eso había en sus procedimientos de devastación y muerte, los cuales perseguían evidentemente fines muy distintos: habían desatado una guerra de destrucción total, no de conquista del poder del Estado y del ejercicio del gobierno. Una guerra de la cual saldrían un área geográfica beneficiada y un área geográfica damnificada, como ocurre y ocurrió en todas las guerras cualesquiera sean los elementos ideológicos que forman parte de su armamento.

Las víctimas elegidas por la guerrilla fueron casi sin excepción personas vinculadas a la actividad industrial. Fueron empresarios industriales y no financistas usureros ni grandes productores agropecuarios; fueron dirigentes gremiales y trabajadores de la industria y no sindicalistas del puerto o del comercio. En cuanto a las Fuerzas Armadas, el asesinato y el secuestro aleve e ininterrumpido e implacable cobró casi todas sus víctimas en el Ejército Argentino, custodio y propulsor de la industria y del acero de Fabricaciones Militares. ¿Buscaba en realidad la subversión la toma del poder, o era -como lo señaló Isabel en su discurso- un ataque extranjero ejecutado inconscientemente por los argentinos nativos a quienes se manipuló ideológicamente «para voltear las chimeneas que levantó Perón», es decir, para aniquilar a la Argentina industrial? Son muchas las presunciones y concordancias que nos llevan a afirmar esto último. La guerrilla operó en las ciudades industriales. Los cordobazos y los rosariazos no tuvieron lugar precisamente en medio del campo. En el testimonio memoria del teniente general Lanusse leemos con estupor que el Ejército hizo caso omiso a los requerimientos preventivos que el gobernador provincial hiciera para evitar el «Cordobazo». Lanusse lo justifica llegando a decir que el país estaba «enfermo de orden». Cuando las fuerzas militares recibieron orden de operar, el destrozo de la ciudad ya había sido consumado. Es más, antes de iniciar su cometido, la guarnición Córdoba del Ejército dio un comunicado anticipando a la población que habría de entrar en acción una hora después. Entonces, cuando el ejército llegó, los devastadores habían desaparecido. El saldo fue la impunidad frente a las ruinas. Entre las figuras protagónicas del Cordobazo, Lanusse menciona la actuación del entonces coronel Harguindeguy. Los argumentos que ensaya el autor para demostrar que el Cordobazo no fue consentido por el Ejército para coadyuvar al derrocamiento de Onganía son insuficientemente convincentes.

La fuerza policial propia del gobierno tuvo fatal destino. Una poderosa bomba truncó la vida del comisario general Villar, jefe de la Policía Federal antes de terminar 1974. También falleció su esposa. Días antes, Villar se había hecho presente fugazmente en una reunión de gabinete. No recuerdo sobre qué tema informó. Se mantuvo de pie durante su exposición y se retiró de inmediato.

-Tenga cuidado, señor -le dijo Isabel al despedirlo.

-Los que tienen que tener cuidado de mí son ellos, señora -le respondió el jefe de Policía.

Aca un recorte scaneado de la epoca

Diario 1976, próximamente voy a subir mas